Jesús y Javi (el lamparones, aunque el mote se va quedando corto) me guían hasta las cuevas de las hienas que han encontrado el día anterior. No quiero irme sin verlas. Han estado sacando restos óseos. Cráneos de camellos, fémures. Todo tipo de carroña fosilizada. Hasta allí arriba arrastraban éstas bestias (las hienas, no Jesús y Javi) a sus presas. Hasta el cubil. Para desgajarlas tranquilamente y dar de comer a sus crías. Pugnando por la cuesta de guijarros sueltos. Apresando los cuerpos inertes con las mandíbulas ferrosas.

Las cuevas están situadas en la parte más alta del páramo. Hay una buena vista desde allí. Javi, el quillo, se estuvo entreteniendo en sacar restos. Excavó. Se coló hasta los recovecos más inaccesibles. Ayudado del frontal. Trajo al campamento una buena muestra de lo que se comían las hienas.

Algunas de las cuevas están tapiadas. Cuenta Valverde que los oriundos del lugar utilizan estos huecos de las montañas para protegerse de la calorina. Se está mucho mejor que debajo de una acacia. Las cuevas están amuralladas. De forma precaria. Pero suficiente como para otorgar la autoría a un bípedo, más que a un cuadrúpedo.

Javi, el lamparones, quiere, además, enseñarnos las geodas incrustadas en los estratos. Hay algunas que han caído al suelo, rodando por la pendiente. Se pueden encontrar casi al pie de la montañita.

Después de una buena cosecha mañanera de pedruscos regresamos al campamento. Mi equipaje es cada vez más pesado. Se nota cada vez que hay que moverlo. ‘¡¿Pero que llevas aquí?!’ me espetan mis compañeros. ‘¿Piedras?’ preguntan con afán de cachondeo. ‘Pues sí, justamente. Piedras’.

Seguimos recorriendo territorio. Hoy buscaremos la tercera zona en la que acampar. Vemos restos de piconeras. Arbustos o árboles convertidos en trocitos de carbón. Se utiliza para cocinar, para calentar el agua del té. Para quemar el tabaco de la narguila.

El interés del Sáhara por Marruecos no recae, sin embargo en las piconeras. El principal aliciente de controlar este territorio no está en las arenas, sino el pedacito de océano Atlántico que le corresponde. El caladero pesquero en un atractivo comodín con el que Marruecos puede negociar. A los saharauis les cabrea enormemente que la pasta que sale de dar permiso para pescar en esas aguas se vaya a Rabat. Si al menos les llegase una parte. Pero no les debe de llegar nada. Otro de los recursos de este inmenso territorio eran los yacimientos de fosfatos, relegados a un orden de importancia menor tras la síntesis artificial de fertilizantes.

En un lugar que parece muy apartado decidimos echar a andar. El viento dominante del norte va creando montoncitos de arena a sotavento, denominados rehba. O más que crearlos lo que vemos es el negativo de la fuerza eólica. Donde hay arena acumulada es que no se la ha llevado el viento. Cada matorralito, cada resalte del terreno, tiene un testigo en forma de montoncito de arena. El viento viene del lado contrario.

El fenómeno se observa a simple vista. Pero si uno se agacha ve que también ocurre a escala de pedrusco. Micromontoncitos.

A ras de suelo el miope descubre más cosas. Las huellas de los insectos. Los caparazones huecos de los escarabajos, de color blanco. Desteñidos por el sol.

Las collalbas negras de Bren no se dejan asustar. Dejan al caminante acercarse bastante. Saltan de una rama a otra. Se paran. Te miran. Se dejan retratar.

La lista de paseriformes ha ido aumentando. Cada noche los biólogos han actualizado sus cuadernos. Por lo visto la alondra ibis es un gran avistamiento.

La mochila de ataque ha empezado a sufrir el desgaste. Sobresale un palo de su estructura. Llevaba días queriendo asomar y por fin ha cascado. ¿Pero tú que llevas ahí? Me pregunta Gerardo, el rey de lo escueto. Además de un par de botellas de agua y la comida llevo el jersey que me sobra por el día pero que es imprescindible al atardecer. Y la crema del sol. Y un mapa de Marruecos. Y pilas de repuesto. Y el frontal. ¡Ah! Y un par de libros. ‘¿Libros? ¿Para qué traes los libros? Los puedes dejar en el coche’, pregunta incrédulo. ‘Por si nos secuestran’ es mi respuesta. ‘Y llevo el cuaderno de notas. Imagínate que de repente, en este secarral me pilla de improviso la inspiración y se me ocurre la novela de mi vida.’

En lo más perdido del amplio llano aparece de repente un rebaño de ovejas. Ya la hemos jodido. ‘Hasta aquí hemos llegado. Mirala’ovehavieho’ dice el Indio (en un perfecto granaino[1]). Si hay ovejas hay pastores. Y las gacelas estarán ya lejos. Esa huella fresca que hemos encontrado fue la que nos decidió a caminar por el desierto. Pero el rebaño, con ejemplares hermosos, rechonchos, nos ha desanimado. A la sombra de una acacia, la única que encontramos, nos comemos unos pistachos. Es increíble que haya animales pastando por aquí. Apenas encontramos materia verde.

Seguimos caminando. Nos volvemos a desenhebrar. Cada uno por un lado. Con sus pensamientos. Me paro a beber agua. Los pistachos me han dado sed. Y entonces aparece la música de viento. De la nada. Del viento, casi imperceptible, que lleva soplando todo el día. Le saca sonidos a la botella sin tapón.

La lumbre lamiendo los resecos leños. El humo que impregna una y otra vez la ropa. La pipa caliente entre las manos. Las miradas perdidas en el fondo de las brasas. ‘Cómo se agradece la candela’ dice Bego. La candela. Me anoto la palabra. En un sobre de recoger excrementos. Llevo papelitos por los bolsillos en los que voy garabateando cosas.

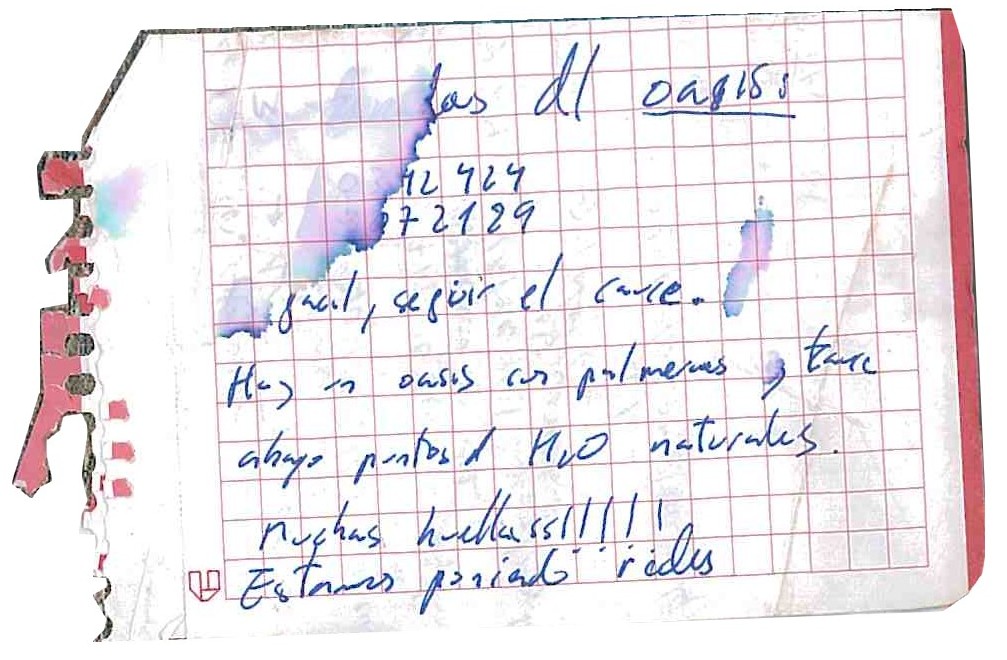

Poco a poco vamos a las tiendas, aunque esta noche tres de los nuestros van a ver qué se ve. Por la tarde parte del equipo descubrió un oasis cerca del campamento, con sus tres palmeras. Es un buen lugar en el que poder ver cosas. Se han dedicado a colocar redes para ver si caían murciélagos (y luego soltarlos, claro). El atardecer lo hemos pasado allí. Yo llegué más tarde, después de ver la nota que dejaron en el parabrisas de uno de los coches. Los walkies no funcionaron. Probablemente estábamos demasiado distanciados.

[1] Mira las ovejas, viejo

RSS

RSS Facebook

Facebook