A mí lo primero que me viene a la cabeza es la imagen de un niño en la playa. Abriendo un surco en la arena a medida que pasa un rastrillo o la mano. La arena desalojada de la depresión que se va formando crea dos muretes a ambos lados de la excavación. Esas son las morrenas laterales. Al final del recorrido, hasta donde el brazo alcanza, queda otro montón de tierra que cierra el pequeño canal. Esa es la morrena terminal.

Y es la primera que vemos en nuestro camino hacia Ramche, último refugio disponible. De entre ella mana el glaciar convertido en arroyo. Año a año el hielo da paso al agua en una cota cada vez más alta.

Luce un sol espléndido y caminamos a buen ritmo. Los picos nevados nos han sorprendido tras varios días de borrasca y nieblas. Estamos entusiasmados, deseando hollar la nieve recién caída.

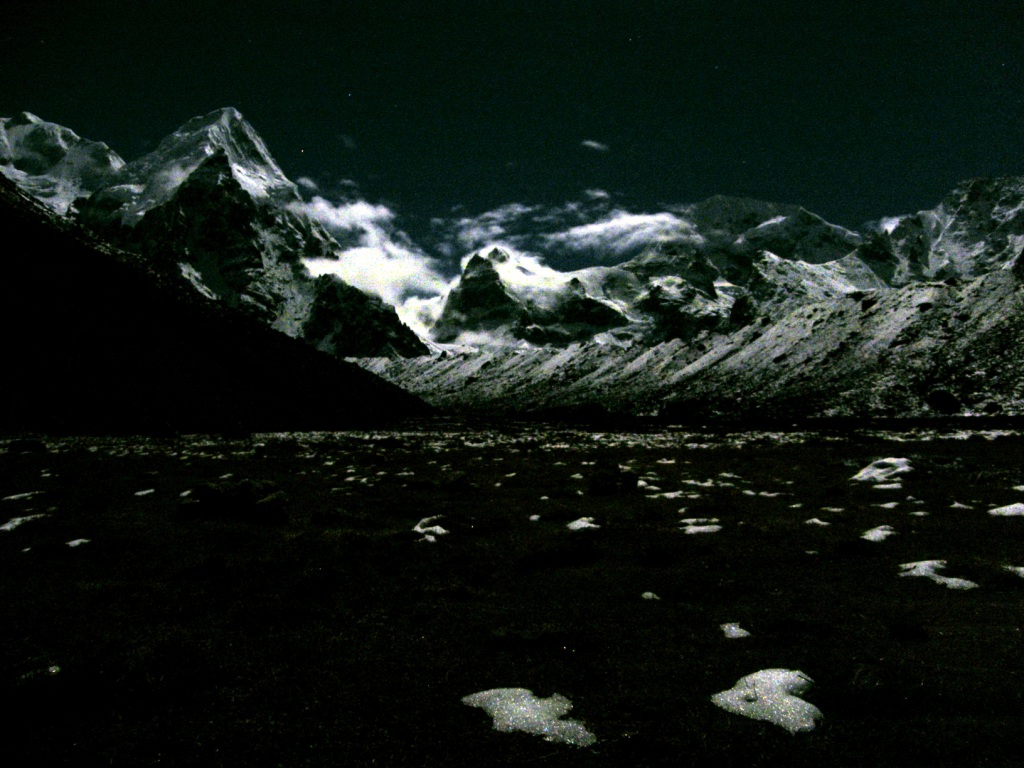

Morrena terminal del glaciar Yalung

Morrena terminal del glaciar Yalung

Para completar el cuadro nos topamos con unos yaks negros, lanudos, que ponen el contraste a la nieve blanca y la nota pintoresca. Caminamos con ganas por llegar cuanto antes y pillar una de las habitaciones de Ramche (solo hay dos o tres, la información es confusa).

Yo estoy hecho de esto, llevo genes que se fraguaron en la nieve. Se reactivan los vínculos atávicos con el territorio. Emerge el instinto más primitivo, más irracional. No hay otra razón para explicar el gozo, la alegría inesperada que me invade. No hay manera de mantener la compostura. De contenerse. Voy de aquí para allá haciendo fotos, corriendo, contraviniendo el ritmo pausado que exige andar por encima de mis posibilidades actuales, es decir con insuficientes glóbulos rojos en la sangre.

Pertenezco a las montañas. Me siento fuerte. Capaz. Todo encaja. Estoy en el lugar adecuado.

Flipando en la nieve (ver video)

Flipando en la nieve (ver video)

A estas alturas del año no debería quedar nieve. Pero el monzón se ha prolongado más de lo normal y el resultado es que las fotos tienen un decorado excepcional. Creo que la noción de ‘año normal’ empieza a desdibujarse. En Ladakh nos libramos por poco de unas lluvias torrenciales que arrasaron la región. En Bolivia la nieve nos hundió la tienda cuando era la época seca. En Cuenca ya no nieva como antes, afirman los paisanos. Aunque puede ser que los contemporáneos no tengamos perspectiva para decir qué es normal y qué no lo es.

Los porteadores, sabiamente, se deshacen de la carga y empiezan con sus cigarrillos. Por el momento ha terminado su trabajo. Nosotros, dislocados, rematamos la jornada subiendo a la morrena. Parece como si camiones gigantescos hubiesen descargado toneladas de escombros para hacer una muralla. Para ver el glaciar hay que trepar un poco más. Necesitamos asomarnos.

Desde que lo vi en los mapas me imaginé el glaciar como una potente lengua de hielo blanco raspando las rocas. Me basaba en los que vi en Chile. En el hielo que escurre lentamente del Campo de Hielo Sur. Qué nombre tan bueno, por cierto.

La morrena tiene más de 50 metros de altura. Es un terreno poco firme. La nieve es blanda y nos hundimos con facilidad. La panorámica es bestial. Uno ve esto y da por buenas las miserias pasadas. Y está dispuesto a seguir comiendo arroz durante varios días y pasar frío y tener lejos a la familia y los amigos. Uno ve esto y se emociona al constatar que la Naturaleza, con mayúsculas, todavía tiene su cuota de poder en el planeta. Que hay cosas que todavía no nos hemos podido cargar.

Isaac caminando por la morrena lateral del glaciar Yalung

Isaac caminando por la morrena lateral del glaciar Yalung

El glaciar es un sumidero de derrubios. De todo lo que cae rodando desde las alturas. Es una escombrera gigantesca. Continuamente alimentada por avalanchas y desprendimientos. Continuamente tapizada por las nevadas. Es un caos de bloques y pedazos de nieve compacta. Con su propio metabolismo. Con sus propias lagunas y aludes. Filmamos desde el borde. Tomamos alguna foto. Oímos cómo caen las piedras a unos metros. Nos vamos. Nos volvemos al refugio. Abrumados y admirados. Aquí sí hay que andar con mucho ojo. Un mal paso y se acabó.

El solazo nos ha ablandado los sesos. Y la altura. Por fin, a 4.500, sentimos su mordida. No por esperada resulta más llevadera. Pensamos en dormir un rato. Empiezan las náuseas y las arañas en el estómago. Las palpitaciones en las sienes. No hay otra que reposar. Fuera se escucha la algarabía de los porteadores. Juegan a las cartas. También hay otros montañeros que entran y salen del refugio. La habitación en penumbra. Imposible dormirse. Atorado. En posición fetal. Con sensación de fiebre. Aguantando el chaparrón. Me pongo los auriculares. He racionado bien la batería del cacharrillo mp3. Una hora de música. Me medio duermo. Se hace de noche. No cenamos. Apenas un traguillo de agua. El guía y los porteadores vienen a ver a los convalecientes. Todo bien, logramos balbucear. La retina aún iluminada con las bellas imágenes del día. Va pasando la madrugada y no logro pegar ojo. Me imagino al tejido hematopoyético fabricando glóbulos rojos para salir de esta. Necesito más oxígeno coño. Me susurro.

No dormimos nada. Pero dio igual. Los chapatis a rebosar de nocilla, un té y a correr. Ya estamos en marcha, camino de Oktang.

No era un día prometedor pero la nieve estaba firme y queríamos llegar un poco más lejos que el día anterior. Remontar el glaciar hasta la curva desde la que, si teníamos suerte y despejaba, veríamos el Kanchenjunga.

Oktang es lo más lejos que llegamos. Es un pequeño santuario, muy precario, que consiste en un amontonamiento de piedras con palos que sobresalen y banderitas de colores. Todo ello semienterrado en la nieve. Los dioses, una vez más, están con nosotros. Se abre el cielo y tenemos ante nosotros cuatro ochomiles, un pedazo de galciar, otros que confluyen en él, seracs y un sol que saca brillo a todo. Hemos triunfado.

Oktang y al fondo el Kanchenjunga. Poco a poco fue abriendo el día

Oktang y al fondo el Kanchenjunga. Poco a poco fue abriendo el día

A partir de este punto el camino se antoja peligroso. La senda está tapada por la nieve y barrida por avalanchas que no paran de caer. Es el problema de estas nevadas tan tardías. En cuanto sale el sol la nieve se deshace y los aludes van tachonando el paisaje.

Da vértigo pensar que a partir de este punto, a casi 5000, todavía hay una pared de 3500 metros para hacer cumbre. Pero haber llegado hasta aquí es suficiente. Basta sentarse en una piedra y mirar a los Kanchen. O deleitarse con las laderas del Ratong. O con los seracs. O con la esperanza de que asome un leopardo de las nieves. Basta con escuchar el silencio. Perturbado de vez en cuando por alguna avalancha que conmina a estarse quietecito.

Es aquí y ahora cuando ya me he vaciado de pensamientos nocivos, de noticias de crisis, de que va a subir la luz, de la verborrea de tertulianos y políticos. Es aquí donde ya no queda nada y entonces hay lugar para la calma. Es aquí donde uno atisba la felicidad, un estado de paz y cierta desidia. De poca prisa y conformidad. Hay que vaciarse. Es un estado de vacío, más que de plenitud, lo que me permite librarme de las cadenas. De los prejuicios. De las verdades asentadas en experiencias puntuales. De las clasificaciones. De la inercia. Del ceño fruncido.

Respiro y miro. Y estoy vivo. ¿Qué más se puede pedir?

Caminando de noche, en plan Gerardo. Resumen musical del viaje

Caminando de noche, en plan Gerardo. Resumen musical del viaje

RSS

RSS Facebook

Facebook

Bravo!!!

Me ha encantado este último capítulo, como colofón final de la aventura. Las imagenes y el texto son son poderosas y evocadoras. Como tú dices, es una satisfacción saber que todavía hay sitios donde el hombre no es nada más y nada menos que un hombre, sin adornos ni edulcorantes, donde uno pueda sentir miedo atávico y fragilidad.

Me hice un colacao de madrugada, cuando la galerna atraviesa el país y en la casa hace el frio intenso de la soledad, para leer esta última entrada. Última hasta que publiques un libro al respecto, espero. Me he reído solo al escuchar tus comentarios casi histéricos del gozo, al ver los yaks de paseo a 4500m, bajo un sol regalado por Buda o algo, rodeados de hielo y geología. Ay Jaimónides… eres una de las personas más auténticas que conozco; eres como el hermano mayor que nunca tuve y me llenas de alegría y de risa. Al final, lo más importante no es el Kanchenjunga, sino tu mirada de la montaña. Al final siempre estamos autoreferenciados en todo. Y las motivaciones emocionales condicionan nuestra percepción de todo.