Nuevo post de la serie ‘Respirando salitre. Historias de un buzo’. Por J.M. Valderrama & David Acuña.

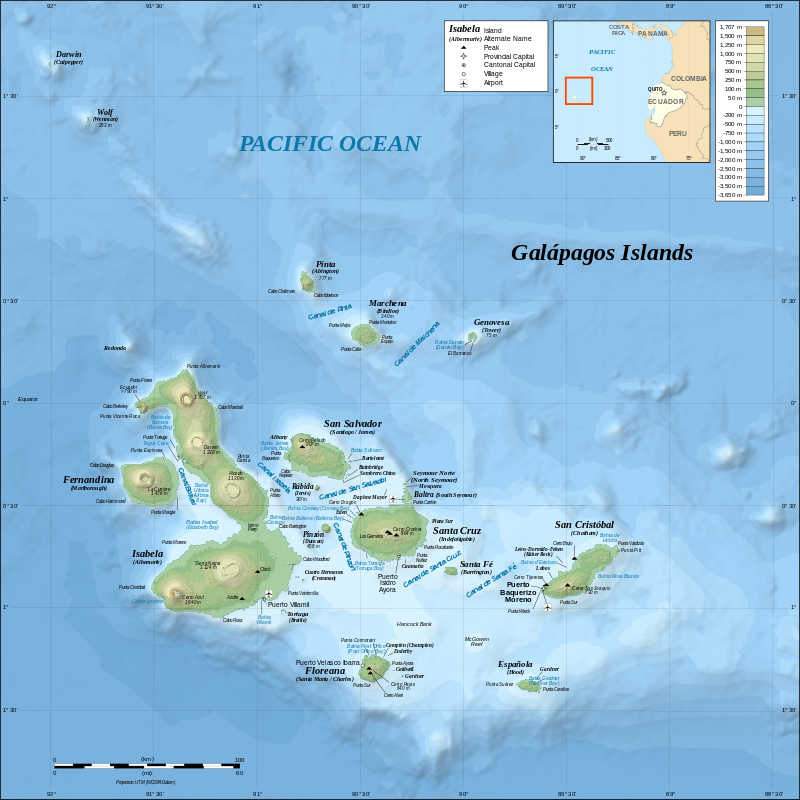

El archipiélago de las Galápagos es un sistema de origen volcánico compuesto por trece islas, al menos cien islotes y un número indeterminado de montañas submarinas y bajos. Situado en el Océano Pacífico, a 563 millas de la costa continental de América del Sur, prácticamente sobre la línea ecuatorial, pertenece a Ecuador.

Está en la encrucijada de tres potentes corrientes oceánicas. Por un lado la corriente de Panamá desde el NE determina el clima los primeros seis meses del año, dando lugar a una estación lluviosa y tropical que justifica la presencia de corales. La de Humboldt, fría, viene del sur de Perú y se encarga de ensuciar el cielo durante la segunda parte del año, propenso a la garúa, una lluvia fina y persistente que deja unos cielos plomizos que al sol le cuesta atravesar. Finalmente, la de Cromwell, es profunda y muy fría y llega desde el oeste cargada de nutrientes que afloran a la superficie al chocar contra el archipiélago, forjando un ambiente en el que encuentran acomodo especies de aguas frías, como pingüinos y lobos marinos.

El clima asociado a estas condiciones y la peculiar geología son los cimientos sobre los que se levanta un marco tan propenso para la vida. En cada rincón encontramos cosas excepcionales. Por ejemplo, Isabela, la isla más grande, es una aglomeración de seis volcanes separados entre sí por un terreno intransitable, formado por las coladas de lava de dichos volcanes que no por casualidad se denomina malpaís.

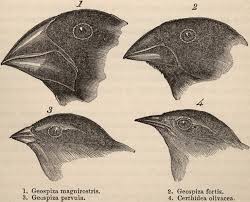

Estos constituyen barreras infranqueables para criaturas pesadas y poco ágiles como las tortugas gigantes, lo que llevó en su momento a que surgiesen incluso especies distintas en cada uno de los volcanes de la isla, apenas separadas por unos centenares de metros. Es un claro ejemplo de por qué Galápagos es considerado el mejor laboratorio natural de la evolución. Probablemente no hay otro lugar en el mundo donde el mecanismo evolutivo se muestre de forma tan elocuente. Otro ejemplo que habla de lo inaccesible de ciertos lugares es que aún muy recientemente haya descubrimientos sorprendentes, como la iguana rosada, cuya población mundial vive exclusivamente en el volcán Wolf.

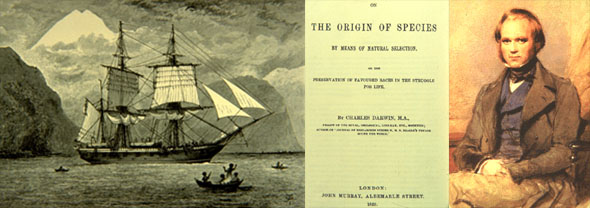

Quien sabe lo que pasaría por la cabeza de Darwin, pero nos gusta imaginar que cuando el Beagle llegó a aquellos remotos parajes de las Islas Galápagos, las piezas de la Teoría de la Evolución de las Especies empezaron a encajar. Lo que no podemos negar es que este archipiélago está íntimamente ligado al desafío que representó el pensamiento científico, basado en pruebas terrenales, frente a las verdades sagradas de la Biblia. Su grandeza es que inspiró el cambio más radical en la forma en que el ser humano ve al mundo que le rodea.

Mientras anoto en una letra ilegible las impresiones de David sobre las Galápagos, escucho de fondo un escuadrón de grillos matizando la noche austral. Me lo imagino en una casa de una planta, sentado en el porche, mientras revive viejos recuerdos que yo trato de ensamblar para contar una historia entretenida sobre las anónimas andanzas de mi amigo.

Galápagos era para David, como para muchos biólogos, el destino por excelencia, el primero de una lista de “Sitios favoritos a los que tengo que ir en algún momento de mi vida”. La meca de todo naturalista, y también de todo amante del buceo, aseguraba.

Ocurrió en 2003. Con esa clarividencia que otorga el hacer lo que a uno le gusta, sus prioridades eran nítidas. Con la ilusión imparable de seguir los pasos de Darwin, de sumergirse en un mar lleno de especies, fue juntando unos ahorros para afrontar el que podía ser el viaje de su vida.

Encontró un lugar que cumplió con sus expectativas. Fue un vistazo fugaz a un territorio que efectivamente rebosaba de fauna al alcance de la mano. La carga histórico-emocional que impregnó aquel viaje corto, centrado en unos cuantos puntos emblemáticos y aderezado por una reunión de criaturas icónicas, reforzaron sus elecciones vitales. Aquí tengo que volver, se dijo.

El tono de la conversación es sosegado. David me cuenta con un lenguaje preciso y un vocabulario sugerente, aquellas aventuras. Probablemente su tono calmado no empareja con la emotividad de las vivencias. La vida da vueltas, y los planes que uno tiene, las ilusiones, se van topando con desilusiones y fracasos. En las Galápagos no todo era fascinante. Eso pudo comprobarlo cuando, efectivamente, volvió, pero esta vez con la perspectiva de quedarse más tiempo.

Tras trabajar como biólogo marino en Almería, redactando informes técnicos alertando sobre los abusos y excesos que sufría el litoral mediterráneo y que solían terminar olvidados en el cajón de algún alto funcionario, la crisis económica creo la oportunidad para volver a poner tierra de por medio. Para su sorpresa fue aceptado en un programa de voluntariado auspiciado por la Fundación Charles Darwin que le ofrecía seis meses en los que reengancharse al utópico proceso de seguir cumpliendo sueños.

El panorama que se encontró en 2011 era diferente de lo que había proyectado. Cierto es que no es lo mismo ir de turista que de trabajador. Tener unos pocos días disponibles con barra libre para todo, que adaptarse a una rutina y a las restricciones presupuestarias.

El crecimiento demográfico le llamó la atención. Había más gente, tanto turistas como habitantes, aseguraba. También más edificaciones y vehículos. Estas fueron unas islas que costó habitar. Es otro de los motivos, junto a las condiciones naturales, que explica la extraordinaria presencia de fauna hasta nuestros días. Con un relieve tan joven, que no ha tenido tiempo de erosionarse, no fue fácil la colonización. Es un terreno muy abrupto, con suelos que tienen una bajísima capacidad para retener agua.

Parece que los primeros pobladores fueron balleneros y piratas que utilizaban las islas como refugios temporales. Los asentamientos más o menos organizados tardaron en ocurrir y parece que unos pescadores noruegos, que establecieron unas factorías para salar pescado, fueron los primeros en habitar las islas de forma permanente.

Poco a poco la población ha ido aumentado, y con el auge de la naturaleza y su observación, las Galápagos se han convertido en el centro de operaciones de empresas y asociaciones que utilizan como reclamo a los numerosos ídolos faunísticos con los que cuenta el archipiélago.

David estimó que los seis meses de voluntariado serían algo así como quintuplicar el gozo de su visita anterior. Tendría tiempo para ver muchos más bichos, para recorrer islas e islotes, contaría con el consejo experto de los investigadores con los que iba a convivir cada día.

Una vez más se volvió a demostrar que nuestras expectativas sobre algo prácticamente nunca coinciden con lo que pasa realmente. El voluntariado fue decepcionante. Solo pudo salir al campo un par de veces, porque no había fondos para poner en marcha los barcos. Había muchos científicos, sí, pero los mega-cracks, los que controlan el tema, o no eran accesibles o, simplemente, no estaban.

Pero bueno, tío, me contaba, hubo algunos momentos por los que mereció la pena todo. Hicimos un viaje a las islas del norte, a Darwin y Wolf, que están a un día de navegación, y allí flipé.

Nubes de tiburones martillo formadas por muchísimos ejemplares. Veía los tiburones al lado. No se para de ver cosas. Tras el buceo, ya en el barco me metía en el baño y gritaba “en silencio”, para liberar la carga de emoción que llevaba dentro. Me daba cosa ponerme a saltar en medio de la cubierta, admitía, tenía que mantener ciertas maneras profesionales.

Transcribo los apresurados apuntes que garabateé en mi cuaderno mientras escuchaba a David. Lo hago en tiempos muertos que rescato entre la redacción de los dos libros que me tienen ocupado, uno sobre desertificación para el CSIC, el otro una novela que parecía terminada pero que en cada revisión me demuestra que necesita estar más tiempo en el horno.

Se me remueven recuerdos darwinianos. La edición que me compré, en un arrebato de joven naturalista de El origen de las especies, escrita para un público generalista. La obra maestra de Harry Thompson, Hacia los confines del mundo, que reconstruye la expedición del Beagle, haciendo especial énfasis en las discusiones entre Fitzroy, el capitán del navío y el joven naturalista Charles Darwin. Ambos persiguen la verdad, aunque sus puntos de vista no tienen nada que ver. El primero se aferra a sus creencias religiosas y defiende el orden natural de las cosas. Darwin madura la teoría que lo haría famoso. También me acuerdo de Nuria, que durante toda su tesis mantuvo una foto de Darwin pegada al lomo de su ordenador, a modo de amuleto. La misma foto que tenía mi padre junto a otros próceres de la ciencia, señores mayores, con barba, bigote, calvos, que confundía con parientes lejanos. Nuria, darwiniana de pro, también se largó de España en busca de un futuro científico.

En cuanto acabe estas líneas lo imprimiré. Después lo corregiré en algún otro rato que encuentre. Se lo enviaré a David y él, con la compañía de los grillos matizará y comentará lo que crea conveniente. Así, poco a poco, vamos consolidando una serie de textos que van plasmando una vida bajo el mar.

Lee aquí la historia completa: 1. Presentación; 2. Papá, quiero ser biólogo marino; 3. Verano en apnea; 4. Un lugar en el mundo; 5. Pedacitos de un paraíso; 6. El insólito encargo de marcar tiburones

RSS

RSS Facebook

Facebook