El tiempo coagulado. Así lo sentía al pensar en ello, sentado frente al mar, la mirada perdida. Como envuelto en un líquido espeso, almibarado, turbio.

Como los reptiles que los museos atesoraban en una infinita colección sumergida en formol. Pretendiendo que el tiempo no pase por ellos y sean eternos para que los contemplen generaciones futuras.

Al sacarlas del líquido amarillento se deshacían en una pasta detrítica. Nada es incorruptible. Ni los recuerdos. Todo aquel tiempo coagulado era un espejismo que se descomponía al entrar en contacto con la realidad.

Recuerda cuando sus recuerdos eran nítidos. Lo que va quedando es algo impreciso, pero aún reconocible. Son como los restos de un castillo de arena que las olas, tímidas en su camino a la pleamar, van convirtiendo en una masa sin aristas ni detalles.

La fila de orugas que como un ejército disciplinado recorría la acera. Exacerbaban su curiosidad y trataba de zafarse de la mano de mamá, que le llevaba al colegio. Quiere recordar que iba muy bien abrigado. Tendría que ser otoño, porque en invierno no hay orugas. Pero quizás fuese primavera. Mezcla las hojas ocres que tapizaban el suelo con las orugas que reptaban.

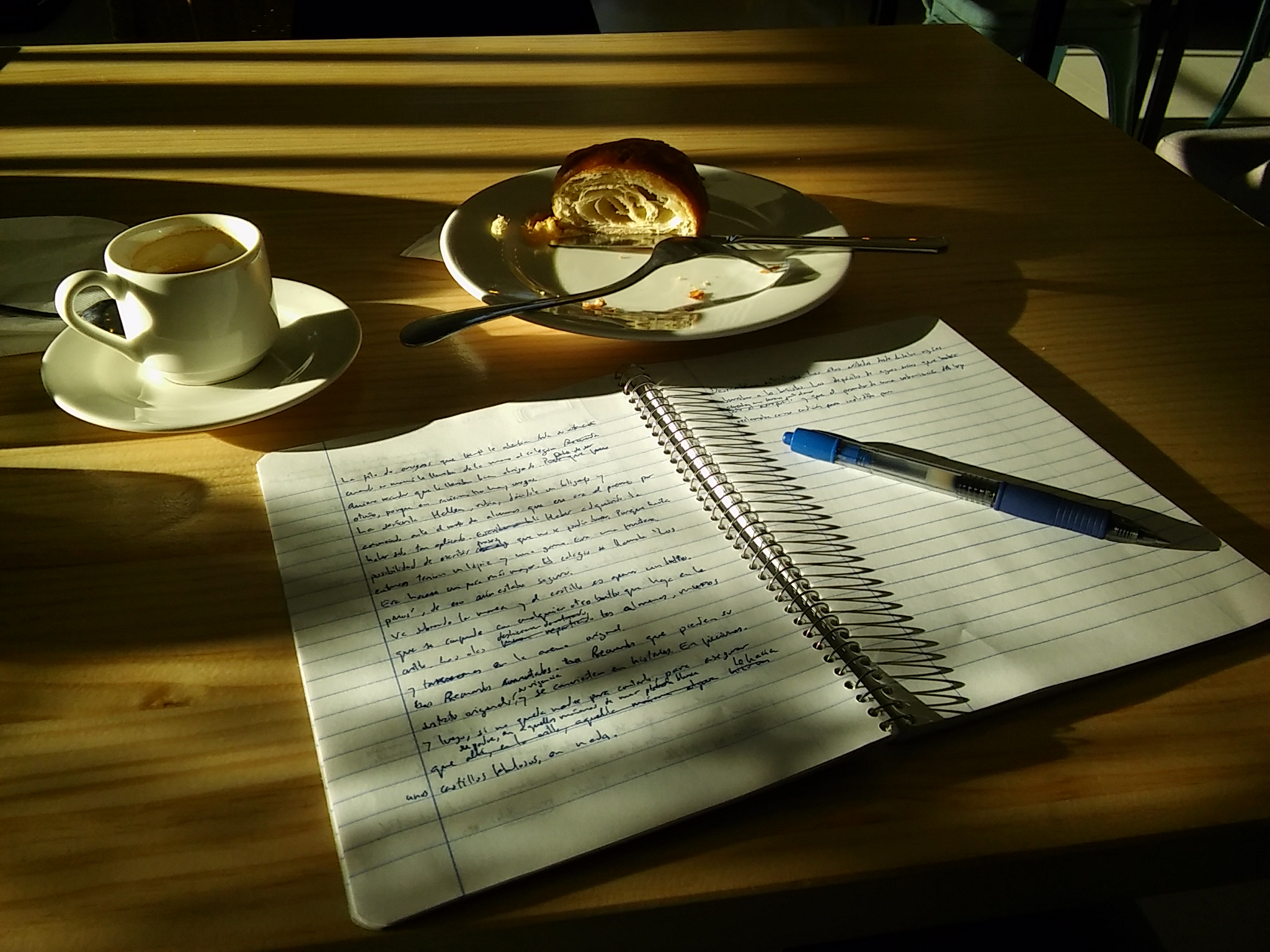

La señorita Hellen, rubia, dándole un bolígrafo, su primer bolígrafo. Anunciando ante el resto de alumnos que era el premio por haber sido tan aplicado. Adquirió la posibilidad de escribir frases que no se podían borrar. Porque hasta entonces tenían un lápiz y una goma. Era la frontera. Era el sentido de la responsabilidad. Distorsiona los recuerdos para enhebrarlos en una narrativa y creer que esa fue la piedra fundacional de su ambicioso plan de ser escritor. Puede que la señorita Hellen no fuese rubia. Ni que se llamase Hellen. Puede que, en realidad, él fuese el espectador de aquel rito iniciático que significaba pasar del lápiz al bolígrafo. El colegio se llamaba ‘Los pinos’, de eso estaba seguro. Todavía.

Va subiendo la marea y el castillo es apenas un montón lamido por el vaivén del mar, una protuberancia en la orilla que apenas llama la atención. Las olas tumbaron almenas, muros y torreones. Recuerdos que pierden su sustrato original, su vigencia, y se convierten en historias. En ficciones. Y, si no queda nadie para contarlo, para asegurar que su padre, en aquellas mañanas limpias y profundas, le hacía unos castillos fabulosos, en nada.

Fueron desmantelando estructuras. Las sillas oxidadas desde donde los vigías observaban a los bañistas. Los depósitos de aguas sucias que ocupaban unos terrenos baldíos junto al mar, cuando aquello no valía nada. Fue el promotor de una urbanización de lujo el que reclamó, como condición imprescindible para invertir su dinero, que aquello había que borrarlo del mapa.

Son operarios anónimos los encargados de fabricar recuerdos. Porque desde su intervención el escenario que cobijó nuestras cotidianidades, desaparece, es sustituido por otro.

¿Te acuerdas cuando aquí había unas sillas altísimas con unas escaleras muy oxidadas?

Y a partir de ahí se evoca toda una época con sus distorsiones y enmiendas. Me acuerdo de cuando veníamos todos a la playa. Y enterrábamos sandías en la orilla del mar para que estuviesen frescas. Y tío Antonio, que no salía jamás de la sombra porque decía que el sol era muy malo. Y reclamaba siempre a alguien para jugar al tute. Mamá sacaba unas tortillas que estaba de muerte. Pasábamos en la playa el domingo entero, hasta que se ponía el sol. Aquel era un arenal sin prestigio, que nadie de la capital osaba visitar.

Veranos azules y bocadillos de mortadela. Algunas tardes selectas de tigretón. Todo encapsulado en una botella con formol que el tiempo ha ido tiñendo de un amarillo vacuo. El líquido amniótico de los recuerdos que pasan sin gloria al reflotarlos ante un público ajeno a la emoción con la que se fabricaron.

Quisieron volver a la playa de su niñez. Asomarse a un tiempo en el que recordaban haber sido felices. La tropa inmobiliaria había desfigurado la costa.

Cuesta aparcar. Antes el coche se dejaba sin más. A la sombra de un torreón que se levantó con el propósito de avistar piratas y contrabandistas. En su tiempo coagulado ya estaba en desuso y las historias que un marinero les contaba, mientras reparaba las redes con pericia, las magnificaban en casa, donde jugaban a desembarcos y abordajes.

Caminan por la orilla descalzos. Las olas mansas. El sol hace tiempo que se cobijó. El paseo marítimo colmado de gentes extranjeras que se reparten en los restaurantes a pie de playa.

Mira, allí está la piedra desde la que nos enseñaba a tirarnos de cabeza. Topan con los restos de un castillo que se va a pique. Se paran delante.

¿Te acuerdas? Papá hacía unos castillos fabulosos.

Claro que me acuerdo, eso nunca lo olvidaré.

Feliz día del padre.

RSS

RSS Facebook

Facebook

Que bueno! Triste y bonito a la vez.